窗外的雨淅淅沥沥敲打着我沉睡的梦,也打开了我尘封的记忆。

上世纪80年代,我出生在一个拥有十多个人口且共同拥挤在一个茅屋的大家庭。爷爷常说,草房要三年两头割草换。尽管如此,最苦恼的还是下雨天,恰如其分的描述莫过于杜甫的“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。”

父亲抱着烟筒坐在燕窝头,烟筒哨口的火星随着咕噜咕噜的声音忽明忽暗,父亲稍微停了一会儿,轻轻往烟筒里吹一口气,哨口的火星被沾湿并从哨口跌在地上。父亲猛吸了一口,鼻孔、口腔冒出大团大团的青烟……

父亲凝望着远处邻居家房顶烟雨笼罩下的瓦片,每道檐口都有一股股清泉自上而下整齐、有节奏的流淌着,眼前的老槐树在风雨中使劲的摇头晃脑,却摇不散父亲那专注的目光。

“我们得有个瓦房多好。”父亲好似对家人说,又像是喃喃自语。要知道,在那个一日两餐都要靠亲戚邻里周济的年代,谈何容易?

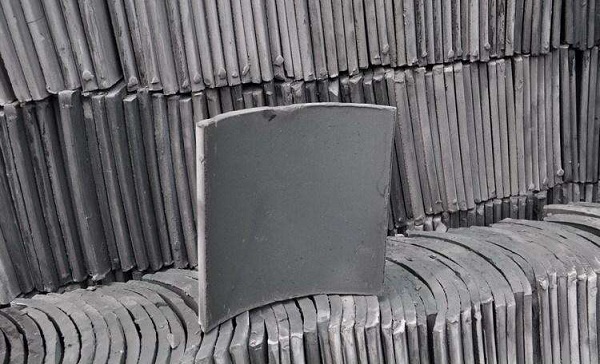

父亲带着他两个弟弟(我的叔叔),找一处十多平米的黄土地,用锄头开始翻挖泥土,往泥土上适量浇水,牵着家里那头大水牯在泥塘里一圈一圈的转圆圈,泥土形成逢年过节所打糍粑的模样时,便用像弓一样的工具把泥土分成一块又一块,若干份。几兄弟用肩一坨一坨的扛在空旷的场所,堆放成一堆。泥堆的宽度不限,长度很讲究:必须超过四块瓦的总长度,制作一个模具推子,模具的空间与一块瓦的厚度、长度一致,往泥土上一推,一块整齐、光滑的泥布形成了,双手捧着泥布往瓦桶(像甄子一样做瓦的模子,上面有四根小木条,把桶分成四个等份)上一包,右手用木板沾水,放在泥布边缘,左手把瓦筒转几圈,双手配合,一个泥罐子工艺品开始形成了,拔起瓦桶,往锯木粉上一粘,再往空旷处一放,把瓦筒缩小,一个圆形的泥罐稳稳地坐在地上。父亲说,一个泥罐可以拍成四块瓦。父亲说,熟练了他一天可以做300多个……

泥罐成瓦的过程也是一个痛苦的过程。

那时还没上学,趁大人不在,跑去一脚一个泥罐,鸡飞蛋打,散落一地。当然,也少不了细竹条打得跳起来的竹竿舞。

泥罐要晒个一两天定型后轻轻一拍便成四块瓦坯,贮存起来等瓦坯能够盖一栋房子时,便挖一个土窑子,在底部放一层柴草,柴草上铺上足够的煤块,煤块再放上瓦坯,瓦坯上又放上煤粉。瓦坯煤粉一层又一层,装完后就生火,生火后约一个星期都离不开人料理,火堂里的火随时都要旺,万一闪火,就意味着前功尽弃。

最扣人心弦的时刻就是敞窑,如果是瓦是青色,就经久耐用,也是最美的颜色;如果是红色,就意味着几个月的努力功亏一篑。

茅屋变成了瓦房,我从此就喜欢上了下雨的天气。父亲依旧坐在燕窝头,跷着二郎腿,烟筒哨子里的火星随着咕噜咕噜的声音忽明忽暗。我站在燕窝边缘,一股股清泉自上而下从檐口整齐、有节奏地流淌,我伸出小手击打着水花,水花溅在父亲的衣上、脸上,父亲用手揩揩脸,又专注地喝着烟筒。母亲拿着木盆、木桶在屋檐下接水,用于洗脚、洗脸、喂牲畜。

时光在一年又一年的烟雨中不停的穿梭。转眼,我也成了中年人,而父亲和他的一个弟弟早已长眠于烟雨的另一头。

几年前,我另选地基建房。除了筹钱、调度,其他的交给机械作业。坐在楼顶的阳台上,凝望远山烟雨,多想学会喝两口烟筒,喝的是新时代的红利,喝的是几代人共同创造的幸福满满。

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号  电话:0859-5213612

电话:0859-5213612  传真:0859-5213612

传真:0859-5213612  工作邮箱:529240925@qq.com

工作邮箱:529240925@qq.com

关注公众号

关注公众号

返回列表

返回列表