在我的记忆里,极具安龙特色的乡土小吃更是心中之爱,在外拼打的那十几年,常常恋着那些美味而又垂涎欲滴,儿时的记忆爬上心头。

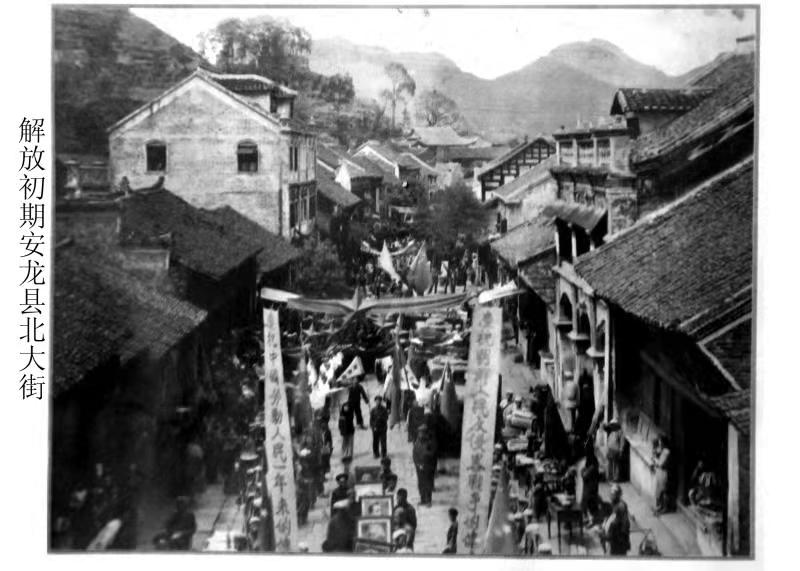

当年的北大街好似北京的王府井大街,贵阳的中华路一样热闹。小城的各种名优小吃、茶社、酒馆、百货士杂都基本上集中在这条小城的中心,成为古城文化、政治,经济重要集中地。

钟鼓楼街口宋大太家独特、货真价实的鸡蛋糕,王颂平家的糖食金钱酥、钟鼓楼脚李伯妈二分钱一个的炭烤圆粽粑、大街中段理发店门前李孃孃卖的清香玫瑰糖水晶凉粉、北大街水井旁杨老伯(杨汉忠)家卖的白糖佛手糯米糕、北门洞城墙脚李氏油炸糖果、麻花、何老伯在茶馆门口卖的千层酥油肉饼,皂角树陈汉先老人在钟鼓楼脚表演的高超糖画手艺、王姓瓦耳糕、朱家鸡屎藤粑粑、张家夹心沙糕、筒筒卷粉、李金孃的红油凉剪粉、荞凉粉、豌豆凉粉、凉面,还有挑着担子走街串巷叫卖的甜酒水饵块粑、汤圆、牛打滚、炒米糖开水的在街上来回叫卖声,都给小城增添了不少生机,也给小城几代人留下百年余香。

美味可口的何记肉饼,酥脆香飘安龙城,焦焦脆脆、肉香浓郁,饼面色酥黄香脆,油而不腻、香气扑鼻,何老伯的酥油饼吸引着南来北往的人们,让人看着就会吞口水。与风味美食并驾齐趋的还有北大街上几家茶馆,比如钟鼓楼转角的胡经纬家茶馆,大街中段王兴志家二楼一底的茶楼,我家对面的杨明能家茶酒馆,杨二娘家茶馆,肉饼大师何老伯就是一位常客,雷打不动,每天准时到场。

何老伯高高个子,精瘦的身子,常年总穿着长袍衫衣服,腰间系着一条白布带,挂着一条白毛巾,肩上挂着一布口袋(用来装钱的),每天响午时分,老伯都会端着一大盘酥油饼到茶馆里出售,他总是坐在紧靠大门边的桌子边上,好象这张凳子成了老伯的专席,要上一碗茶水,一边品着,一边卖油饼。茶友们却很喜欢品尝这可口香脆的酥油饼,茶客们花上三分钱要上一碗茶水,再花五分钱买上一个油饼,一边品茶,一边细嚼着着香脆的油饼。茶馆的小伙计手提着嘴长长的铜茶壶,穿梭于茶客之中。茶客们的心情各有千秋,有咬耳朵打听新闻的,有闲谈聊斋的,有哼小曲唱京戏的,有誇讲何老伯肉饼的,海阔天空,一晃就是半天。何老伯的肉饼也卖完,他哼着小曲慢步回家。

大街上从早到晚热闹非凡,不时转来向伯妈嘶哑的声音:“卖荞粑啰”!向伯妈中等身材,穿着打着补丁洗得很干净的妇母装,头上包着青纱帕,年纪才四十多岁,油黑的脸上却布满皱纹、显得格外苍老,胸前用布带捆着一个小木甑子,用一块白棉布盖着,里面装满用精细荞面和红糖做成的象皮毡帽样的荞窝粑,走街串巷不断叫卖。这天母亲给了我二分钱,正好向伯妈从我家门前经过,我赶紧跑出门外,递上毫子,向伯妈用竹筷夹了一个热气腾腾的荞窝粑给我,还嘱咐我不要烫着小手啊!接过香气扑鼻的热荞粑,我细嚼慢咽,品着香甜的荞窝粑,心想“再得一个就好了。”这简直是奢望!同街的小朋友,不一定每天能吃上两分钱一个的粑粑啊。

年复一年,日子过的真快,转眼间,我参加三线建设,离开故乡十五年,北大街发生了很多变化,原来白家的欧式高楼、蒋家的三层中式木楼、钟家三层雕花木楼、苏家的欧式洋楼、朱徽五家走马转角楼古房都已改建为“八大公司”的水泥楼房。几家茶馆也消失得无影无踪,听说杨大伯和常在茶馆里唱戏的鸦雀苗已不在人世,卖肉饼的何老伯年纪也大了,失去谋生能力,整日里紧锁眉头,忧伤而无表情,脸上流露出无边的辛酸,何老伯的儿子英年早逝,何记酥油饼没有了传承人。我还听说卖荞粑的向伯妈也因遭受一帮恶棍打砸抢,人也被打伤,再也走不动,失去求生的能力,晚年日子很凄惨,唉!咋个说呢!

时间虽然过去几十年,我曾经到过中国的许多地方,但都没有吃上象何老伯的酥脆肉饼,向伯妈香甜糯滋滋的荞窝粑。时至今日我还没遗忘每天在街上叫卖乡味小吃的何老伯、向伯妈的神态,耳边不时响起那些熟悉的声音:“肉饼!肉饼!”、“卖荞窝粑啰!”北大街和广东街上那美食和茶馆的兴旺情景也永远留在我的记忆里。

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号  电话:0859-5213612

电话:0859-5213612  传真:0859-5213612

传真:0859-5213612  工作邮箱:529240925@qq.com

工作邮箱:529240925@qq.com

关注公众号

关注公众号

返回列表

返回列表