清末庚子年,即八国联军攻人北京的一九 00 年,我出生于贵州省安龙龙县城的一个书香之家。祖辈、父辈都是当地比较有名的读书人。

我的家乡安龙,是个人民勤劳、物产丰富、风景优美、名胜古迹较多的地方。明末永历帝曾在这里避难。跟随永历帝的十八个大学士都在此惨遭孙可望的杀害,后人为他们修建了“十八先生”祠和墓,墓前有石牌坊,祠内外有悼念他们的碑文,祠后岩壁上有不少石刻。

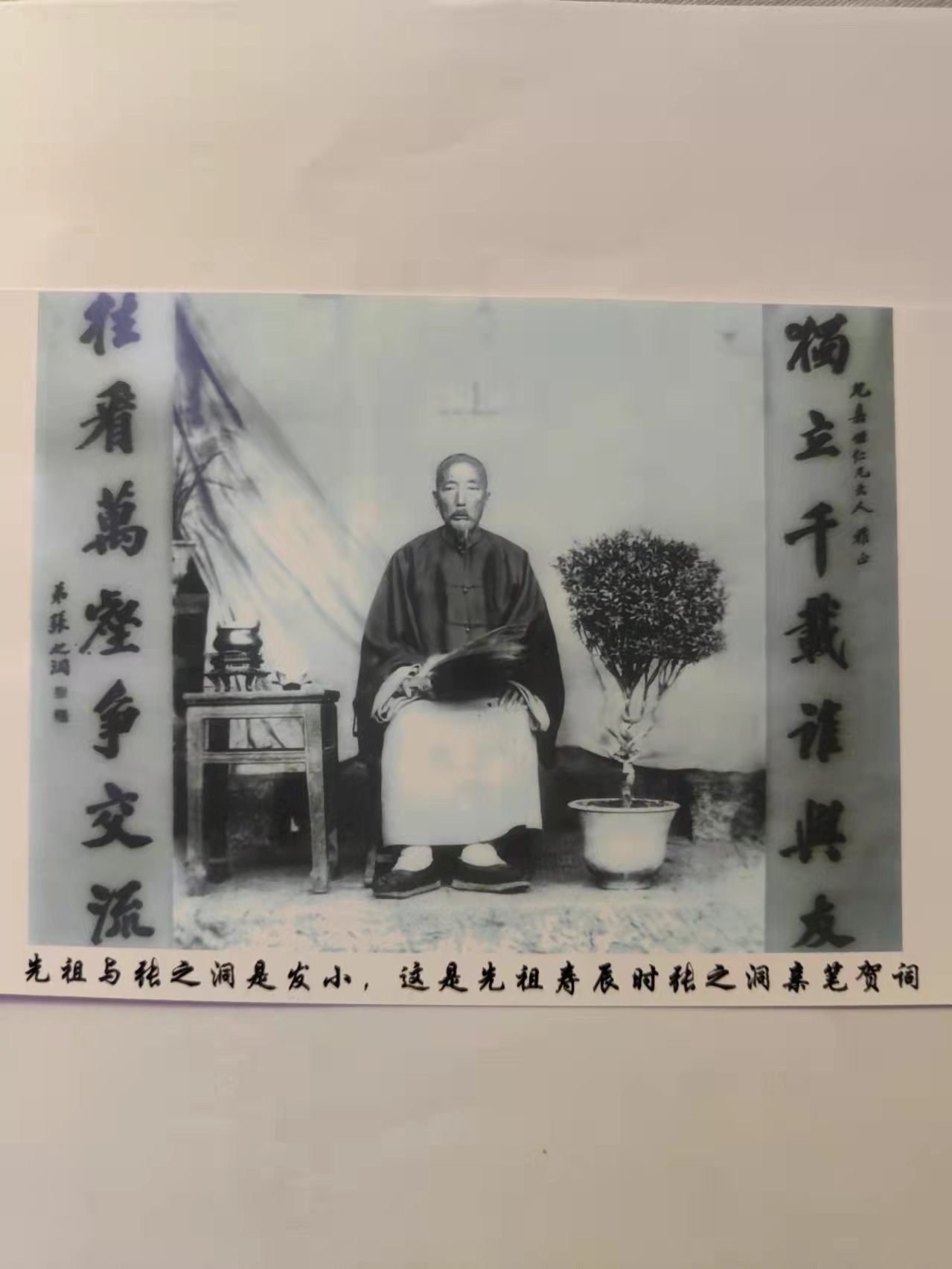

清王朝统治时期,安龙是兴义府的所在地。康熙年间,平边大将招国遴,在天然湖中“陂塘海子”上修筑了一条长堤,即人们所称的“招堤”。堤岸垂柳轻拂,池中荷花飘香。游人留有“凭栏十里芰荷香”和“吹送荷花十里香”等诗句。我的伯父王金甲公,亦作有“步步引人花柳偏迎堤上路,行行且住蓬莱回望水中央”的对联。堤尽处有小山,山上有亭,亭内有张之洞所作的《半山亭记》碑刻。张之洞的父亲张锳,曾在安龙做兴义知府。张之洞与我祖父王允嘉公同庚,是同窗好友,我家中有张之洞书赠祖父的对联“独立千载谁与友,往看万壑争交流”。

张之洞在清廷担任要职后,仍念念不忘他青少年时代居住过的贵州兴义府,他想要为兴义府培养一批人才。我的岳父冼国琮(号极珊),就是张之洞选往湖北去培养的洋务人员之一,可惜才三十多岁就病逝了。听说,张之洞还命他的侄儿到兴义府挑选一些青年,到武汉去进陆军中学。那时,我还是个儿童,听大人们说,被选去的有王立斋、黄捷三、陆天香、郑子立、袁祖铭等老大哥,心中十分羡慕。

由于张之洞父子很重视对兴义府青年的培养,当地的绅士父老们对他十分感激。因此,张锳虽未死在兴义府任上,但安龙仍给他修建了“张公祠”。立碑那天,众多郡人抬碑穿城而过,一路敲锣打鼓,鞭炮之声不绝,前呼后拥,十分热闹。

我的祖父王允嘉公、父亲王金堤(号尧功)公都是岁贡进士。伯父王金甲公是殿试进士。因此,在安龙县有“一门三进士”之称。在我家朝门上,有知府石晓峰赠送的“进士”匾额。堂屋内还挂有石知府书赠的对联:“堂下三槐不让于古,庭前双桂健美乎今”。

我祖辈父辈虽然都是安龙知名的读书人,但无人为官,主要是从事教学。用我伯父的话来说,是“舌耕”之家,意即靠教书吃饭。我伯父的文章、诗词都有些名气,他毎有新作,安龙当时的读书人争相转抄传诵。

我父亲在私塾教书。他眼睛不好,性情急躁,对学生的要求极严,不守师规者,常受惩罚。一次,我的堂兄弟廷珪理背不好书,他狠狠地责打,我伯母见儿子被罚,心里很不是滋味,也帮着打,而且边打边骂:“你不好好读书哄得了谁?还不是只有哄瞎子!……”我父亲因自己的眼睛不好,认为是伯母有意骂他,赌气再也不教廷珪了。从此,两房人为子女常有矛盾。

我四岁开始进私塾读书,因记性好,肯用功,祖父、伯父和父亲都较喜爱我。记得我五岁时,伯父出对子“雪消成水”,我对“烟上成云”,伯父很赞赏,鼓励我说:“好好读书!要记住,你是生在国难当头的庚子年,八国联军攻进我国的北京城,杀死了无数百姓,抢走了许多国宝,要从小立志为国雪耻。”

我八岁时,由父母作主定了亲,对象是比我大两岁的小朋友,未定亲时两人常在一起玩,定亲以后都不准在一起玩了。我的岳父冼国琮,祖籍广东,是张之洞的学生,父辈是挚友,他家虽在安龙,但他本人常年在湖北供职。他性格开朗,对诗、词、书、画都有研究,可惜在我不到十岁时他就病逝了,遗下孤儿寡母,不懂得珍藏他留下的书画,以致全都散失了,实在可惜!

我十一岁时,辛亥革命推翻了满清王朝的统治,在孙中山先生领导下建立了民国。新的教育方式在全国兴起,如雨后春笋。安龙也兴办了国民小学,第一任校长是费培才(贵州石阡人),他原是清末的秀才,经贵阳优级师范培训后,被任命到安龙当校长。

费上任后,很重视选择教师,由他聘请的教师都很有学问。最受学生敬佩的是国文教员张鸿藻和历史教员刘阳迪。他俩都是清末的举人,后来又到日本留过学。记得刘阳迪在历史课中讲到文天祥时说:文天祥是个状元。在科举时代,状元三年就可以考出一个,没有什么了起;但是文天祥不同于一般的状元,他是忠臣义士,宁死不屈,写了《正气歌》。你们学历史,就要学做文天祥这样的有志之士。

我十四岁小学毕业后,到安龙高堡垄大姨父家过年,姨父普老先生邀请发了外地来的教书先生黄某共同进餐。黄先生喝了几盅酒后,摇头晃脑地说:今日普老先生盛情,真乃“关山难越无贤主,萍水相逢有贤东”啊!我说:《滕王阁序》上说的是“关山难越谁悲失路之人,萍水相逢尽是他乡之客。”黄先事生惊讶地说:“聪明,聪明!真是后生可畏。”第二天,黄先生一早就走了。亲友们都说,黄先生原以为安龙是边远县份,文化极低,而今他眼见安龙的小孩能即席应对,当然只好悄然离去了。

我在小学毕业时,为了是否名列第一,有过一场小风波。当时评定学生的名次,是按品学兼优的情况而定的。宗族的兄长王亚明(解放前曾任中央日报社社长)与我同班,他的成绩也很好,学监陆天香是王亚明的至亲,有意让他获第一名,就造舆论说我虽然分数稍高,但是有些骄傲。这就引起了同学文遴全、文选全和李其文代我不平,他们哄传陆先生徇私。最后,学校评定我为第一名,王亚明为第二名。这件事,说明辛亥革命后的民主思想已影响到学生。

春节过后不久,我随高年级的同乡由安龙步行了十天到贵阳求学。后来,我考取了模范中学。当时,该校学生的座位,是按考试成绩依次排列的,我和兴义人李居平(解放前是立法委员)轮着考第一名,弄得两人都不好意思坐第一位。学监杨孝祈知道后,叫我们去谈话,他说:“你们要互相勉励,不可互不服气。”

在模范中学读书期间,对我震动最大的,是袁世凯称帝引起人们不满的情势。黔军中,王文华等积极响应云南蔡锷、唐继尧的讨袁活动,率部队入湖南参加战斗。

当时,听说王文华对其舅父刘显世(贵州督军)拥袁称帝,极为不满。王对他手下的人说:“谁胆敢到督军处去讨好,我就对他不住。”王文华的言行很得人心,当他从湖南凯旋归来,贵阳满城的人兴高采烈地自动走出家门,形成了从图云关到新桥的夹道欢迎队列。王文华下马向欢迎的群众致意,ロ称:“谢谢家乡父老兄弟姊妹!”

我在人群中心情非常激动,觉得大丈夫就应有所作为。回校后一直在想:处此乱世,只有从军是条报国之路。同时也考虑到大家庭里弟兄多,为了供我上学,家中早有矛盾,我若考进讲武学校,就可把读书的位置让给别的弟兄,因而立即写信回家,提出自己的想法。

信中,我借用古人的话,结合自己的想法写道:“蛟龙不是池中物,他日乘雷必上天。负笈离家已二年,岂期衣锦始归还。功名本是平生望,时局还需下手援。立志请缨年正少,有心投笔砚难穿。”

伯父立即回信,不同意我从军,要我安心把书读好。但我决心已下,终于在模范中学读了两年半后,考进了贵州陆军讲武学堂。

(本文摘自《我的戎马生涯》,作者王伯勋,安龙人,原国民党十九兵团副司令,1949年12月10日率部起义,解放后任贵州省交通厅厅长,省人大常委会委员,省政协委员。)

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号  电话:0859-5213612

电话:0859-5213612  传真:0859-5213612

传真:0859-5213612  工作邮箱:529240925@qq.com

工作邮箱:529240925@qq.com

关注公众号

关注公众号

返回列表

返回列表