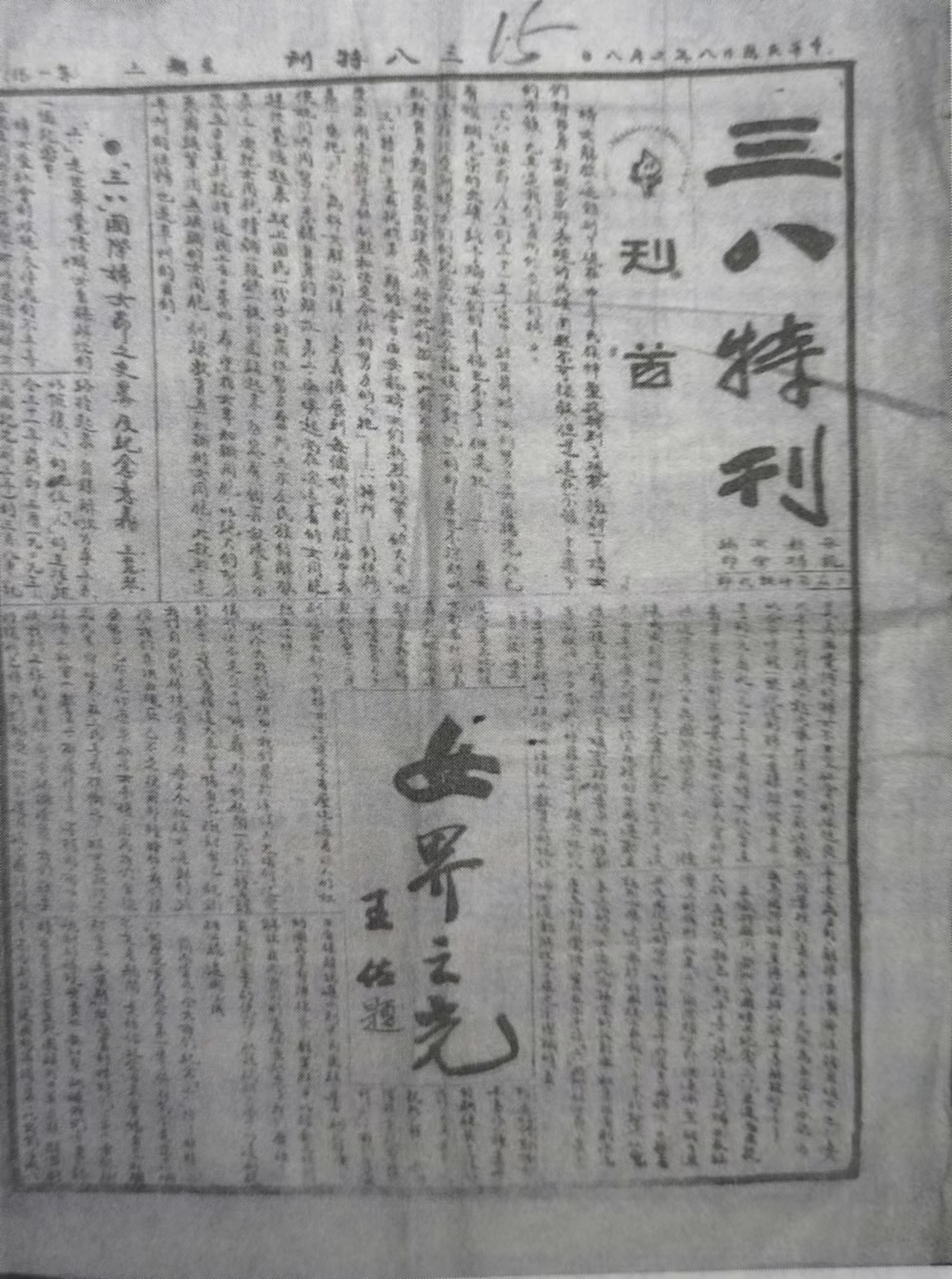

抗战时期安龙县妇女会创办的《三八特刊》

过了今年“五一节”我就满86周岁了,我这一生虽然只有15年在安龙渡过(1934-1947;1949-1951)但家乡的岁月终身难忘。前几年写过一些回忆文字,家乡友人还希望补充一些解放前后的情况,可能是能提供这些资料的人不多了。我义不容辞,只好勉为其难。好在经常动笔还可推迟老年痴呆。

一、抗日战争的宣传活动

1940年初我6岁,开始到安龙城区一小上学。这时距“九一八事变”已9个年头、距“芦沟桥事变”也有3年。安龙当时虽然是一个相对封闭落后的古城,但抗日运动也搞得轰轰烈烈。我从小就知道日本鬼子侵占我国大片土地,亿万同胞受苦受难。上学就跟着大同学们唱“长城谣”等等抗日歌曲(每天放学集合时都要唱几首)。中小学师生是抗日宣传的主力车,每年7月7日都要举行火炬游行或在一小门外操场举行烟火晚会,演活报剧,放“孔明灯”。赶场天、节假日都常出去演节目、演讲等。

由于东北、华北、长江中下游先后沦陷,在外上学或工作的青年陆续返乡,他们大都到中小学代课、兼课或正式当老师。家乡的文化宣传活动大大加强。抗战歌曲、进步电影歌曲很快在县城推广开来。“黄河大合唱中很多歌曲我们小学都能唱,中学更能演出全套曲目。教歌、唱歌是抗日宣传活动的重要内容,一曲“松花江上”比一般化的演讲更能感动群众,“义勇军进行曲”,怒吼吧黄河!”更让人热血沸腾。各种晚会,丰富多彩,活报剧生动有趣,宋廷光老师独唱“夜半歌声”倾倒不少观众。

当年的一次演出活动至今仍有深刻印象。我上低班时,邻居的大朋友刘志民(我姐的中学同学)一天晚上带我去看演出抗战节目,地点是北门坡的一个旧会馆大院(以后是县参议会地址)。进门过道楼上是一个面朝院子的戏楼,院子两边厢房二楼有栏杆可看戏,大院和正厅是容纳观众的主要场所。他在路上跟我说他要演一个坏蛋,叫我不要害怕,我问他为何不演好人,他说别人都不愿演这个角色,他只好自告奋勇。他把我安排在楼上坐下就去准备演出。其中一个节目叫“砍杀汉奸卖国贼”,演汉奸的刘志民被抓住,按在台前一个凳子上,一个抗日战士用一把大刀向汉奸的脖颈上砍去,砍到一半鲜血就流出来,这下把我吓得大哭大叫起来,台下观众却拍手大叫“杀得好!”。旁边的大人赶紧来安慰我,说是演戏不是真的,刘志民卸完装也赶紧过来。后来知道这把大刀是一小的詹锦华老师精心设计的魔术道具,刀上有一个和半个脖颈一样大的缺口,口上有一个活门,朝向观众一面颜色和刀面一样,台下观众不注意就看不出来。刀背面有个装红水的袋子,刀砍向脖子时活门上升,将红水挤出来像流血一样。他们已试演过多次,正式演出时效果逼真,观众反映很好。为了抗战宣传,师生们花了不少精力,动了不少脑筋。詹锦华老师教我们的美术、劳作,多才多艺,学校的各种宣传活少不了他,放孔明灯等都由他操办。他家住在天主教堂附近,和天主教神父很熟,一天晚上他拿一个不用电池只需手捏几下就发光的电筒给我们看,这在当时是绝对新鲜的“洋玩意”,他的兴趣很广泛,同学们都喜欢他。

二、童子军和儿童节演讲

和现在的“少先队”不同,当年的小学是“童子军”。学习西方的一套,本来要求有统一的童子军装,但当时很多家庭做不到。好在刚好美国援助中国一批灰色劳动布,比较厚实,发给学生每人够作一套童子军服,参加活动时统一着装(有的同学的衣服穿不久就坏了,原来这批布在运输途中被海水打湿,部分已经快霉烂)。要求每人自备一根童子军棍和童子军绳,有统一标准,出队时扛在肩上,也很整齐。当时的童子军没有什么入队标准,小学生都是童子军(47年我到贵阳中学读初中时仍然是童子军,安龙中学就不是)。为了抗日也叫“儿童抗敌团”。一小没有专门的童子军课(贵阳中学就有专职老师和课程)但有过一些训练。老师教我们俩人一组,用两根童子军棍,一人两手各握住一根棍的端部,另一人帮助他把不解衣扣的上衣从肚腰往上脱,连同两只袖子都套在两军棍之间,此人再帮对万同样操作。两人两件上衣在很短时间作成临时担架,在马场坝防空演习时去表演救护伤员。

我在小学一二年级时还比较胆小害羞,到三年级开始知道要用功学习,并多次考第一,各种活动也积极参加(当时叫“出得色”)。好像三年级当上班长,五年级竟然当上学校儿童团团长。这一切和当时的班主任夏德让老师的鼓励、帮助、指导分不开。他手把手地教我如何做好班长、团长,并提醒我不要骄傲,更不能学坏。夏老师家住市巷口,父亲是著名的老中医,他当时单身住校,和学生打成一片。小学时期,肖定友校长、何颖校长,夏德让、杨则先等等老师对我幼年时期的成长起到重要的教导作用,都是我的恩师。

四月四日是国民党时期的儿童节,每年县里都要举办庆祝活动。一般是上午开会演节目,下午进行各种比赛。演讲比赛我参加比较早,一般都是我写成初稿,老师帮我修改润色,提示我如何抑扬顿挫。我把稿子背熟,讲时还加些手部动作,多次夺冠。直到女小来了一个外地女孩杨先平(西边龙井新建糖厂经理的女儿)她用北京话(当时不叫普通话)演讲,当然比我的安龙土腔更吸引人,她居冠,我居次。1951年秋我到贵阳一中读高三,又和她同班,说起这些往事,她说抗战前后,她家多次迁徙,对安龙已印象不深了。

三、躲空袭警报

在抗日战争后期,日本鬼子轰炸昆明的飞机常从安龙上空飞过,有时在上空盘旋,躲空袭的警报是抗战时期最头痛的事。县城大扁山顶立一根桅杆,全城都能看见,挂一个灯笼是预行警报,两个灯笼是正警报,两灯降下是紧急警报,表示敌机逼近,挂一个长灯笼是解除警报。一开始大家对警报都不在意,直到县城县政府旁边罗家院被丢了一颗炸弹,炸死几个人,炸坏几栋房,血淋淋的惨状更激发大家对日本鬼子的仇恨,也对躲空袭重视起来,有条件的人家都挖防空洞。我们家也在后园土坎下挖了防空洞,但太矮太窄。大西门内、西关上一带的人还是愿意到南边小城墙外王家李子林去躲。翻过我家后院墙不远就是倒塌了的小城墙,跨过城墙就是李子林。李子林下端靠近大城墙,有一个早已废弃的“火药局”遗址,估计是早年生产、储藏火药的地方。废墟四周还有一人多深的壕沟,沟边竹木茂盛,是最好的防空壕,躲的人很多。馋嘴的孩子们还可以顺便摘李子吃,有的树李子还没成熟就被摘光了。

四、难民潮

抗战时期的安龙,是黔西南公路交通的一个重要节点。西边到昆明,北边到贵阳的公路先修通,我记事时要动员全体民众抢修安(龙)八(渡)公路,让南宁到昆明尽快通汽车,有钱出钱,有力出力,我家好像是雇人去的。抗战后期,华中、华南多地相继沦陷,大批政府机关人员和难民从广西涌入安龙,由于桂西北比较贫瘠,他们到安龙都要休整几天或停留下来。当他们扶老挈幼,疲惫地从军车(当时军车“拉黄鱼”是公开的秘密)或破旧的木炭车上下来,年幼的孩子带着惶恐的眼神坐在路边的行李上等着大人去找住处时,当地群众都惊叹“造孽呀!(可怜)”老人们也借机告诫孩子,不好好学习,不学做些家务,将来逃难有你们的苦受。

战争时期汽油紧缺,民营汽车多半烧木炭,当时对木炭汽车有“一去二三里,抛锚四五回,加水六七次,八九十人推”的评语。有钱有势的逃难可坐军车,有钱无势的大都只能坐木炭车,无钱无势的根本就逃不起难,只有等日本鬼子来欺侮。

难民涌入给小城带来很大困难,也带来短暂的繁荣和新的风尚。所有的公房都占满,私人房屋或被征用,或出租,从大街扩展到背街小巷。饭馆旅店增加不少,城郊公路两边排列着很多木制简易小房,卖各种商品、小吃和难民带不走的衣物用具。当时县城没有电,但商店的电石(乙炔)灯也能把街面照亮。

我们家厢房就住过一对小夫妻,他们是随国民政府资源委员会下属的一个单位撤退到云南,路过安龙。住了几天,和我们相处得很好。临走时要求再次轻装,他们把一只皮箱存放在我家楼上,交代说没有金银财宝,只是一些书籍文具。并说抗战结束后一年内如果没有人来拿,你们可以打开,小弟(指我)用得着的尽管用。解放前夕,我从贵阳回安龙,这时抗战胜利已过四年,我把箱子打开,里面有很多矿物和采矿方面的专业书籍,有几本外文原版,还有焦作工学院的校友通讯刊物。这些书籍都是他们工作的重要参考和工具。他们忍痛放弃,可见逃难旅途的艰难。箱里有一大叠坐标纸,上高二时黄筑一老师教解析几何,主要讲数学方程式和相应的几何图形的关系,我用坐标纸画出的几何图形既精确又美观,自然得高分。箱里还有一个小木盒,里边放着用棉纸隔着一层层的红色晶体(估计是朱砂标本)。土改初街道农会要我们家交出所有的贵重物品,我们把它也上交,农会干部认为是宝贝。

五、驻安龙的美军

抗战后期安龙也来了很多美军,有的和中国部队在一起,随之行动,可能是教官、顾问之类。我们曾跟随军队到大西门外火草坪看他们打靶,用的是美式冲锋枪,一个美国军官在后边用瘪脚的中国话喊“看靶、比靶”;“射击开始!”士兵们一轮一轮地打完开走后,小孩们赶紧去拣弹壳(后来不让拣了),有的还到靶标后土坎中挖弹头。还有专门单住一起的美国机构,当时就把文庙旁的女子小学专门腾出来给美军驻(有的还住在天主教堂里)女小并入一小(由何颖老师当校长)。美军带来一些修路机械,他们把米市街、府后街、书院、一小直到安龙中学修成公路,汽车可从文庙街开到安中门口。还在金碑垭口外修了一个简易飞机场,来过一架小飞机,很多人去开眼界,以后没有再用了。

当时还很注意搞好关系,记得我们学校到九头山去郊游野餐,何颖校长还请了驻县城美军的头头去参加,由翻译陪同在小河边上散步聊天,最后和老师们一起用餐。罗斯福总统去世,县城在马场坝开盛大的追悼会,我作为小学生代表由校长带着去向美军负责人表示悼念和慰问。美军走在街上,一些馋嘴的小孩常伸出大拇指叫喊“美国人顶好!”,他们也高兴地回答“顶好!”,随即摸出一两个糖块给这些小孩。当然,美军行为也并不检点,如开着吉普车乱窜,石台阶也要开上去等等,此处就不一一细述啦。

作者简介:景诗庭:生于1934年,安龙大西门字纸塔人。曾任石家庄铁道大学桥隧系主任、搏士生导师、现已退休。

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号  电话:0859-5213612

电话:0859-5213612  传真:0859-5213612

传真:0859-5213612  工作邮箱:529240925@qq.com

工作邮箱:529240925@qq.com

关注公众号

关注公众号

返回列表

返回列表