一

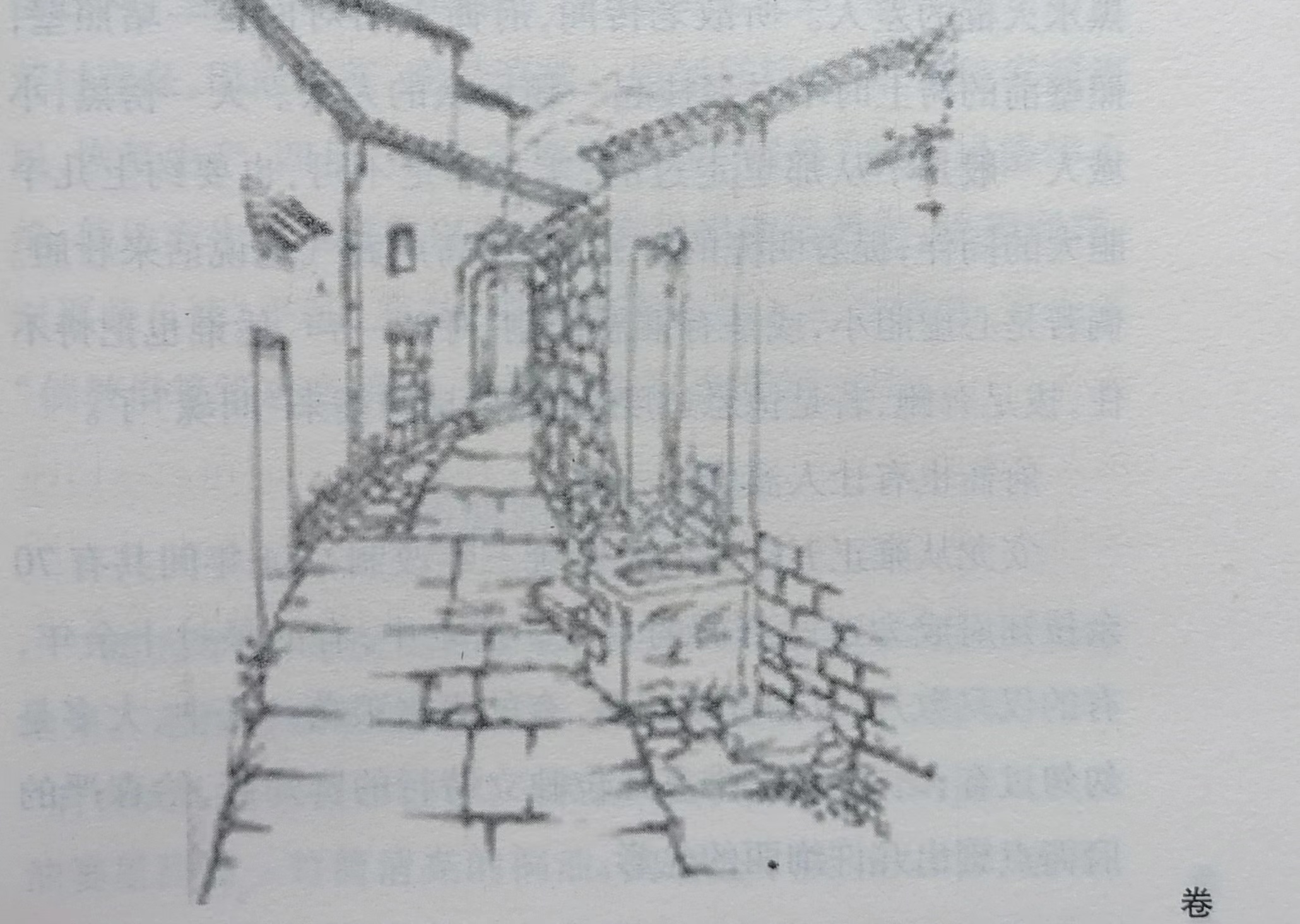

老城区内纵横着许多小巷。在这些幽深的小巷里,在爬满青藤绿萝的石墙内,居住着一些文化世家。他们以文化而成为望族,有的是祖孙三代,如景寿春、景其浚、景方昶,一名举人、两名进士;有的是父子,如杨义表、杨彦征,父子皆举人;有的是祖孙,如李贤经、李琼英,一是进士,一是诗书画名家。此外,还有许多世代业儒,设帐授徒的世家,如宰相业师张国华,南明礼部旌表“德门耆硕”的赵昆元等。

城厢内外的一些街巷名和地名,大都与一些文化名人和世家相关连。譬如因李十虚太史而命名的“太史巷”,因儒学名师王琨命名的“王家巷”,以安龙第一位举人张瓒命名的“张家塘”,以景氏命名的“景家巷”,以杨氏命名的"杨家巷”。在城郊则有以诗人桑滋、桑湛命名的“桑家院”(水井湾),以处士周琛而得名的“周家花园”等。地名与文化关联是安龙地域文化的一大特色,这些地名都形成于明、清时期,留下了耐人寻味的思索。

且先来看看以下几条小巷的历史,再来剖析安龙这一特殊的文化现象。

市巷口实为太史巷

市巷口是一条连接顺城街和文庙街的曲折小巷,沿巷口层叠而上,尽头即是府衙前门。这条小巷现今名叫市巷口,是因为后人不明其来源,由原先的“史巷”讹呼而来。

小巷是在清代乾隆年间扩修府城时形成,原本无名。它的得名是为了纪念一位在小城出生的名人。此人生于康熙年间,名叫李贤经,字十虚,雍正八年考中进士,入翰林院任史官,后又出任山西道御史。翰林院史官称太史,这称谓的由来大约起于司马迁,因他所撰的《史记》又称《太史公书》。李贤经是安龙历史上第一个钦点翰林,做过史官,又任过御史,地方人士十分景仰,遂将这条新修的街巷命名为“史巷”,以此来纪念他。后来,人们觉得这史巷呼起来不顺口,况且其谐音“死”、“屎”不吉不雅。于是,有呼为“太史巷”的,也有呼为“御史巷”的,年代久远,现今竟变作“市巷口”了。

王家巷与王琨

在城内钟鼓楼附近,曾经存在过一条王家巷,它一端连接北大街,一端连接史巷。敝人世居老屋的侧门就开在这条巷内,儿时还能与小伙伴们在巷内玩耍,父辈们更能详细描述幼年时在巷内学馆读书的情景。

这是一条以书香闻名的小巷,巷内曾经出过一位名师,还世代存留着一处享誉全城的学馆。这位先生名叫王琨,字荆山,乾隆时贡生。他曾经任过正安州训导,即是管一州教育的官吏。他管教育,能“立条教课士,得士子心”。又曾代理过州官,以公正廉明深受地方人士爱戴。省中大吏很器重他,欲举荐擢拔。王琨却厌倦了官场,决意仿效陶渊明,去官回乡。临走时题诗一首在正安学署壁上。

冷署栖迟十一秋 箧中诗卷老吾俦

门前尚有陶潜柳 莫使先生笑白头

王琨回乡后,在家宅内开设“王氏塾馆”,教授家乡子弟。由于他学养深厚,又深懂教导之法,塾馆声名享誉全城。王琨治家有方,其家四世一堂,和睦相处,成为一方典范,他的治家之法,郡人称为“王氏家法”。其子孙皆业儒,塾馆也代代传承,郡人遂将这条小巷称为王家巷。

由于城市的变迁,王家巷早已被大大小小的建筑淹没,只有少许遗老尚能指辨。

张家塘与张瓒

张家塘在明清时是一片洼地,由于地势低洼,常年积水又无处排泄,因而形成一片水塘。现今已变成一条街巷,连接北大街与顺城西街,至今仍保留着张家塘的原名。

张家塘的得名同样缘于一位名叫张瓒的读书人。张瓒世居于水塘边,少年时父母双亡,依靠祖母抚养。他少有大志,虽然家贫但勤学不辍,明代的安龙仅是一座军屯小城,早期尚无学宫,且无额定的科考名额。张瓒决心出门游学,先后到过云南曲靖及普安州(今盘县)附读就学。弘治八年,张瓒考中举人,成为安龙历史上第一位举人,被任命为上元知县,不久升任松江府知府。

张瓒在职官任上以清廉聪慧著称,深受百姓爱戴,八十岁时才得以告老还乡。回来与乡亲相见,虽大多不识,但面对晚辈仍蔼然可亲,乡人倍加敬仰,他所居之地原本无名,因他之故渐被人们称为张家塘。

二

解读一个地方的文化,不能不了解其产生的环境,它的渊源和传承,它赖以生存的文化土壤,历史的、地理的、人文的。地处滇、黔、桂边缘地带,崇山峻岭中的安龙,历来被视为蛮荒之地,它不同于那些地当要冲,人烟繁盛,五方杂处,各种文化能相互交流、碰撞的通都大邑。然而,它却能够形成并固守着传统的精英文化,绵延数百年,不能不令人称奇,也使得后来的一些地方官在给朝廷的奏章中,在他们的著述里,对安龙的民风民俗,都曾作出过“士乐诗书、民安弦诵”的评语。这一文化现象究竟是如何形成的,不能不作一番探索。

明代初年,明王朝为了征讨盘踞在云南的元蒙残余势力,正式建立贵州行省,并遍设卫所,留军屯戍,安龙逐设立“所”。这样一个很普通的屯军之地,与其他同时设置的军屯小城并无多大区别,屯田将士,以及随之而来的工匠、店人,来自经济、文化相对发达的江南,带来了先进的农耕文明,奠定地方文化的基调。此后二百多年间,小城的步伐基本沿袭着军屯文化固有的方式缓缓行进。在整个明代,安龙不曾设置学宫,没有额定的科举名额,更罕有名师教导,读书人寥寥无几,有志于学的士子只能远涉他乡,到最近的普安州学去附读。直至明末,南明永历朝廷入驻安龙后,设立“安龙府学”,地方文化形态产生了质的变化,出现了一次空前的飞跃。

永历朝廷在安龙期间,聚集了一大批文化精英。政权建立之初就吸引了许多散在南方各省的士大夫和文人学士,经过无数次的辗转流徙,播迁奔波之后,淘汰了许多平庸之辈,最后来到安龙的绝大多数朝臣,无论其人品、学问,皆可称精萃,从他们留下的文字可见其端倪。

朝廷安定下来后,又有一批不愿事清,怀念故主,为全其志节,以寻求精神寄托的前朝旧官文士相率前来,有的设帐授徒、著书立说;有的遁入山林、栖身寺庙。这时的安龙犰如国学大师陈寅恪所说,“明末永历之世,滇黔实当今之畿辅,而神州之正朔也。时值艰危扰攘之际,以边徼一隅之地犹能萃集禹域文化精英者,盖由于此。”

这就是说,南明永历时期,安龙汇聚了一批文化精英。文人总是要从事文化活动的,这是浸透于骨髓的意识,学术交流,或著诗文抒发情感,或授徒育人。小小的山城;一时达到文化饱和状态,形成安龙文化史上的第一个高峰。文明的种子一经播下,当然就要生根、发芽,牵连蔓延,逐渐影响一地的民风民俗,成为地域文化的基调,加上以后地方官有力的倡导,由此形成“士乐诗书、民安弦诵”的风气,或许这就是安龙文化的根吧!

2007.6

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号

地址:贵州省安龙县招堤街道办龙顺社区杨柳街4号  电话:0859-5213612

电话:0859-5213612  传真:0859-5213612

传真:0859-5213612  工作邮箱:529240925@qq.com

工作邮箱:529240925@qq.com

关注公众号

关注公众号

返回列表

返回列表